『見晴らしガ丘にて』『五色の舟』などで知られるマンガ家の近藤ようこさんによる『家守綺譚(いえもりきたん)上・下』(新潮社)が9月25日に発売されました。原作は梨木香歩さんの同名小説で、亡き友・高堂の家の「家守」として暮らすことになった文筆家・綿貫征四郎の少し不思議な日々を描いています。原作に惹かれ自らマンガ化を希望したという近藤さんに、梨木作品の魅力やマンガ化にあたっての挑戦について話を伺いました。

「相手を攻撃しない。でも自分の意志は持つ」梨木作品の魅力

——今回『家守綺譚』をマンガ化されるにあたって、近藤さんのほうから梨木香歩さんにご提案されたと伺いました。その経緯を教えていただけますか。

近藤ようこさん(以下、近藤):もともと短編小説が好きなんですが、梨木さんの『家守綺譚』を読んで、「これはマンガにしたら面白いんじゃないか」と思ったんです。それで編集者のつてを頼って、梨木さんにお話をつなげていただきました。

最初にご挨拶をして、「この原作でマンガを描かせていただけませんか」とお願いしました。その際、登場人物の綿貫と高堂のイメージを絵に描いてお送りし、承諾をいただきました。

——原作のどんなところに惹かれたのでしょうか?

近藤:強い主張があるわけでもなく、感情を激しく表に出さない。そんなやさしさがあって、また、この時代ならではの空気感もあります。日常の生活の中に、人間ではない存在が自然に交わっている。その不思議さがとても自然で魅力的だと思いました。マンガにしたら、絵としても面白い世界になるんじゃないかと思ったんです。

梨木さんの作品はファンが多くて、この作品も老若男女から愛されています。自分自身も含めてどんなところに惹かれるのだろうか? と考えたときに、作品に描かれている「相手を攻撃せずに、でも自分の意志は持つ」という価値観が、多くの読者に受け入れられているのではないかと思いました。

——人間と小さな生き物たちや植物、自然との関係のほかにも綿貫と隣人のおかみさんとのやりとりなど、人間同士のやりとりでも穏やかな世界が描かれていました。それはかつての日本の風景なのでしょうか? それとも梨木作品の人間像なのでしょうか?

近藤:私は梨木さん独自の世界だと思います。私は過去を美化することはあまり好きではないのですが、昔もギスギスした部分はあったでしょうし……。だから、この物語の世界は理想的なんだと思います。最終話で提示される美しい世界はより理想的ですが、主人公の綿貫はそこにはいられず戻ってくる。そんな”きびしさ”も含めて、梨木さんの世界だと思っています。

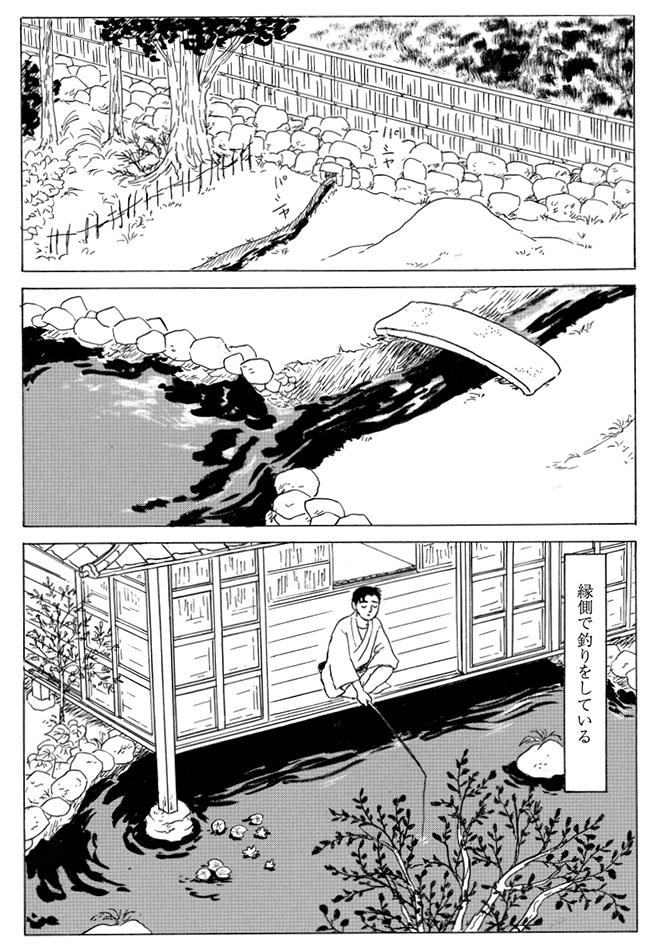

『家守綺譚』より=新潮社提供

近畿地方に足を運んで思ったこと

——マンガ化するにあたって苦労された部分や「これは挑戦だな」と感じた部分はありますか?

近藤:原作では地名が明示されていないのですが、近畿地方、京都から滋賀あたりが舞台だろうと想定して描きました。私は新潟の出身で、あのあたりには土地勘がなく、建物の様式なども全然違うんです。時代も明治ですし、「ちゃんと絵として再現できるだろうか」という不安はありました。

実際にその地域を訪ねたり、梨木さんに家の間取りや庭の様子を図に描いていただいたりして、とても助けられました。

——近畿地方を訪ねて、印象に残ったことはありますか。

近藤:観光で行ったことはありましたが、実際に足を運ぶと想像とは違いましたね。疏水(水を引くための人工的な水路)や山の位置関係など、現地でしか感じ取れない空気がありました。

家の前に小さな水路があって、低い石垣の上に竹や生垣が続く街並みは、私がこれまで見たことのないもので、行ってみて本当に良かったです。

——綿貫が「家守」を任された家は、梨木さんがかつて仕事場にされていた家がモデルだそうですね。

近藤:そうだと伺っています。ただ、池はもう干上がってなくなっていたそうです。明治の頃は、疏水から水を引いて庭に池をつくる別荘が流行していたらしく、今でも京都市内にそうした屋敷が残っているようです。

『家守綺譚』より=新潮社提供

——明治時代の描写にあたっては、どのようなリサーチをされたのでしょう。

近藤:以前に『夢十夜』をマンガ化したときも同時代を調べていたので、その知識を少し活かせました。でも家の構造などはまったく知らないことばかりで、梨木さんに間取りを教えていただきつつ、かまどなど当時の生活道具は自分でも調べました。

昔は図書館や本屋に通っていましたが、今はネットで多くの情報が得られますね。一般の人が昔の家の様子を書いたブログなどもあって、専門書よりわかりやすいこともあります。本当に便利になったなと思います。

「古いものが新しく見える」隙間に入って仕事をしている

——ネットも積極的に活用されているのですね。

近藤:と言いつつ、私は実はかなり保守的で、デジタルも得意じゃないんです(笑)。 ただ、マンガを描くときには「古いものが、かえって新しく見える」ことがあるんです。

――どういう意味でしょうか?

近藤:たとえば中世を舞台にした作品って、マンガではあまり多くないんですよね。昔は戦国時代ものなどはありましたけど、私が描いているような“中世の名もなき庶民”の物語となると、あまり描く人もいないし、関心を持たれにくいのかもしれません。

私はそういう“隙間”に入っていって仕事をしている、という感覚なんです。だから私にとっては、それが新しいものなんです。

■お知らせ

『家守綺譚』完結記念 近藤ようこ個展「開く 閉じる」

会期:2025年10月4日(土)~10月19日(日)

時間:12:00~19:00 ※月・火休廊(10月13日〈月・祝〉は営業)

会場:ビリケンギャラリー

住所:〒107-0062 東京都港区南青山5-17-6-101

TEL:03-3400-2214 FAX:03-3400-2478

アクセス:東京メトロ表参道駅B1出口より徒歩7分

(聞き手:堀池沙知子、撮影:新潮社写真部)

- 「マンガは生活の一部」47年のマンガ家生活で初の自伝を出版【くらもちふさこ】

- 「もっと深いところにいけるかもしれない」燃え殻さんが与えてくれた希望【BE:FIRST・LEO】

- 「安心しておばさんになってください」阿佐ヶ谷姉妹の“これから”と不安だった“あの頃”

- 吉本ばななさんに聞いた、傷との向き合い方「傷があるなと認識するだけ」

- 猫は忖度しない、だから「まる」がいい。養老孟司さんがコロナ禍で考えたこと

- 子供にランドセルの色を押し付けるのは“呪い”? 親になって思ったこと【ねむようこ】

情報元リンク: ウートピ

「やさしくて、きびしい」梨木作品の魅力は?『家守綺譚』をマンガ化・近藤ようこに聞く